大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于揭竿而起的问题,于是小编就整理了5个相关介绍揭竿而起的解答,让我们一起看看吧。

揭竿而起的下一句

斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应,赢粮而景(yǐng)从。出自贾谊的《过秦论》。

《过秦论》是贾谊政论文的代表作,分上中下三篇。全文从各个方面分析秦王朝的过失,故名为《过秦论》。此文旨在总结秦速亡的历史教训,以作为汉王朝建立制度、巩固统治的借鉴,是一组见解深刻而又极富艺术感染力的文章。

始皇既没,余威震于殊俗。然陈涉瓮(wèng)牖(yǒu)绳枢之子,甿(méng)隶之人,而迁徙之徒也;才能不及中人,非有仲尼、墨翟〔dí〕之贤,陶朱、猗(yī)顿之富;蹑足行伍之间,而倔起阡陌之中,率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦;斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应,赢粮而景(yǐng)从。山东豪俊遂并起而亡秦族矣。

“揭竿而起”的来历是什么

揭竿而起,是一个成语,意思是指农民起义,一般说来出自汉代贾谊的《过秦论》:“将数百之众,转而攻秦,斩木为兵,揭竿为旗。”

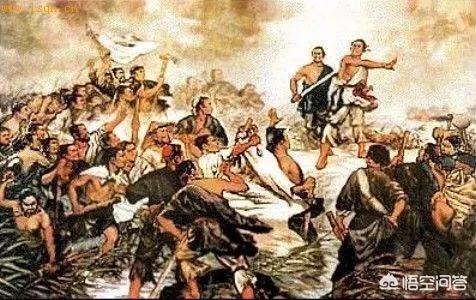

最早的揭竿而起,指的是陈胜吴广起义,因为民不聊生,农民实在是太穷了,没有旗子,只能举起竹竿当旗子了。

不请自来,还是要感谢编主的问答,给我回答的机会。“揭竿而起”,它是一个成语,字面意思是说,把树杆砍来当作武器,举起竹竿用来做旗帜,进行反抗,进行人民起义。

这个成语出自于西汉时期贾谊的《过秦论》,《过秦论》这篇古文想必我们上高中的时候都学过,讲述的是秦末陈胜、吴广领导的农民起义的事情。

在秦朝的统治时期,秦始皇下达命令开筑建万里长城,守卫疆土开发南方,还要修筑奢华的阿房宫、建造秦始皇大墓等等各大浩瀚工程。修筑这么多的大工程,需要很多的人力物力财力,在人力上到处抓壮丁,财力也是增加各种苛捐杂税,百姓生活疾苦。由于当时全国人口又少,全国人口不过二千多万,能征上来的劳役也只有三四百万人之多,所以各地方官员也是大量抓壮丁。在公元前二零九年七月份,阳城(今河南登封东南一带)的地方官员派出两名差官押着九百多贫苦壮丁,到渔阳(今北京市密云县)去防守边疆,这两名官员又从壮丁里挑选出两个身强力壮的人作屯长,让他们再去管其他的壮丁。这两个屯长一个叫陈胜,另一个叫吴广。他们两个之前并不认识,现在凑在一起,共同的命运,让他们很快成为了好朋友。

陈胜、吴广一行往北拼命赶路,一点也不敢耽误。因为按照当时秦王朝的法令,延误了时期,是要被砍头的。当他们走到大泽乡(今安徽省宿县一带)时,正好赶上连日大雨,路途艰难,无法前行,他们只好停下来休息。眼看着时间一天天地过去,日期肯定是被延误了,于是陈胜吴广就偷偷商量说:“这里离渔阳还有几千里之远”,怎么走也是赶不上期限了,误了日期就要被砍头,如果我们逃跑,也是要被官府追杀,也是个死。两头为难,无路可选,反正都是死,不如我们大家一起独立起来,推翻秦二世,为百姓除害,就是死了也比送死强。吴广也是个有才识的人,同意了陈胜的意见。商定借着该当皇帝的太子扶苏,而秦二世害死了太子,还有深得群众们拥戴的原楚国大将项燕(项羽的祖父)的名头,号召天下,跟秦朝反抗攻打秦二世。

于是陈胜吴广就带着几个心腹先把那两个差官干掉,然后提着他们的人头,向大家讲明我们自己的处境,老百姓都心澎潮泄,都表示情愿跟着陈胜吴广一起起义。大家砍伐树木制作兵器,高举竹竿为旗帜,宣誓誓言,同心协力,推翻秦王朝。这就是著名的陈胜吴广起义,后来人们将斩木为兵,揭杆为旗简化成“揭竿而起”这个成语。

谢谢邀请!揭竿而起是来自陈胜吴广的大泽乡起义,他们由于赶路慢了按照秦朝的法律要被集体处死,于是陈胜吴广就号召广大农民竹竿当旗帜,捡起竹竿当武器,这句话是专门形容农民起义的,也指被压迫者斗争和反抗的精神,他是出自汉代司马迁的史记,是中国历史上第一个农民起义,是具有抗争精神的一件事。

宋江如果铁了心不被招安,揭竿而起会怎样

历史上的宋江就是起义失败被抓而投降。

而水浒传的梁山起义也因为其局限性决定他们只是草寇,不能成就大业,除了招安没有出路。

主要原因有以下几点。

第一,梁山不占城池,只是依山傍水靠地利对抗朝廷大军。如果朝廷花大功夫封山封水,那梁山必亡。

第二,梁山不懂政治。讲文化的只有宋江和吴用等少数几个人,更多的作用是出谋划策,治理百姓方面差太多。

第三,梁山多少杀人越货的人渣不是好汉。而且还靠打家劫舍来得钱粮,这样怎么可能得民心呢。

最后也证明宋江一伙算计不过奸臣而遭到灭顶之灾。最后惨死。

很多人都假想宋江不诏安,梁山好汉那么多,个个武艺高强,一个顶好几个,论武力实力挺强,里面还有很多军师,应该会干一番大事业,但是梁山好汉个个是以忠义才被别人信服,如果起义不见的会有多少人跟从,在古代王位一直都是皇族一代代传下来的,人们心里还是很维护朝廷的,尤其是梁山好汉里,很多人以前都是朝廷当过官,本心其实不想反,只不过都是有自己难处,才被迫上了梁山,在困境时候能团结起来,如果真反的话不见得有多人赞成,首先宋江就是以义字走江湖,自己肯定不会反朝廷,如果不诏安,结局也不见得会有多好,建立王朝我觉得也很困难。

说实在的,在下真不愿看《水浒传》,包括影视剧,因为梁山众好汉全毁在宋江手里!被招安跟投降没有二致,尤其是宋江这“及时雨”虚名下的奴颜卑膝。既然成了反叛者,朝庭及命官就视你为敌,越低三下四、委屈求全越被看不起。除非在你降在影响他帝业的关口,否则投降招安的结局都是死路一条,并且没后悔药可买。在下的观点是,万万不能心存幻想,“顽抗到底”就是,即使玉碎,也活得有气概,死而无憾,这才是真正的英雄!

揭竿而起什么意思

这个成语原意是砍了树干当武器,举起竹竿当旗帜,进行反抗,指人民起义。其结构为偏正式,在句子中可作谓语、定语,含褒义。

揭竿而起,是汉语的一则成语,出自西汉·贾谊《过秦论》。

1. 揭竿而起是指起义或反抗的意思。

2. 这个成语的来源可以追溯到古代战争时期,士兵们在战斗前会揭起手中的兵器,表示准备战斗。

后来逐渐演变成起义或反抗的象征。

3. 揭竿而起这个成语在现代汉语中仍然被广泛使用,可以用来形容某些团体或个人因为某种原因而采取激烈的行动,表达强烈的不满或反抗情绪。

揭竿而起是汉语成语,褒义词,释义是揭竿为旗,奋起反抗。泛指人民起义。例句有“一时各路人马,揭竿而起,不分昼夜,兼水路纷纷入鄂”。

该成语出自汉朝贾谊《过秦论》“将数百之众,转而攻秦,斩木为兵,揭竿为旗”。偏正式结构,作谓语、定语。

泛指人民起义。[语出] 汉·贾谊《过秦论》:“将数百之众;转而攻秦;斩木为兵;揭竿为旗”。[正音] 竿;不能读作“ɡàn”。[辨形] 竿;不能写作“杆”。[近义] 逼上梁山[反义] 忍辱偷生[用法] 含有褒义。

《水浒传》中宋江为何选择招安而不是揭竿而起,去把皇帝拉下马

谢谢邀请!

面对每天的《水浒传》邀请回答问题的我,在三十年前阅读过《水浒传》原版,只是在记忆中那些抽象概念以外,也看过电视剧的新版《水浒传》。就凭我这点知识储备,来回答评论《水浒传》,感觉有点力不从心,更觉得自不量力,就连我的粉丝朋友们阅读都感觉有点乏味了[呲牙],但我还是要努力尽我所能来回答对此问题的观点和看法!

《水浒传》中宋江为何选择招安而不揭竿而起,把皇帝拉下马?

这个提问,在以往回答的部分篇幅里也写过关于宋江的招安问题,不乏今天再说说:

第一,宋江为什么选择招安是他的本性价值观所决定,也根据他出身家庭教育、工作环境背景有一定因素。宋江虽然他的外表相貌不太引人注目,但他骨子里就带有雄风的气质,大气浩然,一心想在社会上出人头地,因此就滋生了他的虚荣心的迫切助推,促使他扬善施舍,济贫好德,广交江湖义士,与梁山好汉晁盖他们暗私交往。然而,命运却不由得他想象的那样,因此他在浔阳楼借酒泄愤,题反诗引来杀身之祸被逼上梁山。

第二,宋江到了梁山,他带领梁山的众弟兄们举起“替天行道”的大旗,他终于有了施展才能的有利时机,“替天行道”就意味着揭竿而起,要推翻朝廷,想把皇帝拉下马的震势。

而时日当下的梁山泊,不足以养活越来越壮大的众弟兄们的实际生存,没有外界支援,更没有发展战略,仅靠打砸抢来维持现状,不论从兵器上,人力上,还是从天时地利上,与朝廷去抗衡,那就是拿鸡蛋去碰石头,以卵击石,这是对众弟兄们的生命不负责任。如果与各个山头联合一同起义,比如: 与方腊合作,去把皇帝拉下马,这个办法更是不妥当,认为各派系之间的人心凝聚不了一致,会出现权力失衡,最后再像《三国演义》那样各为其主。把国家给分裂了。这些实际问题都在宋江的考虑之内。因此,权衡利弊只有接受朝廷招安,即能解决目前的困惑,又能让众弟兄们从此与贼盗告别,洗清污点,从此,我宋江与各位好汉们可以堂堂正正为朝廷做事,还可以实现我出人头地的机会。最终宋江以吞毒酒来完成他抱国的事实见证!谢谢

以上是我回答的个人观点,有不当之处,请题主指教!

要回答这个问题,就要充分的了解宋江这个人。

看下宋江的出身,他是郓城县一押司,也就是一个小官吏。官吏的思想就是升官发财、光宗耀祖。也就是从思想上他就没有反对朝廷意思。他上梁山,实在是出于无奈。

再一点,以梁山的实力,从三打祝家庄、征方腊就可看出,梁山对抗宋朝大军犹如以卵击石。作为梁山第一把金交椅的宋江心里是非常明白的。

而选择招安呢!就可以成为朝廷官员,享受荣华富贵,封妻荫子,光宗耀祖。

这些就是宋江选择受招安的主要原因。

真正的宋江是一个农民起义的领袖,最后失败了。这个宋江是作者借来的!写书:很多都是虚苟得。按书中说,宋江就是揭竿而起最高统帅,如果:作者把他安排到推翻皇帝得权升天,那么,这个朝代怎么写?历代朝廷都是有序的,又出来个无中生有的朝代,那还叫什么名著?写书既是胡编乱造,更应该充分体现它的必有的逻辑性。只所以这样,施耐庵就不能让宋江称帝坐皇上。……

谢邀!

《水浒传》是小说,不论谁写小说,都德遵循万变不离其踪的天大的事实,借用的是真实历史的因与果。宋江确有其人,是北宋宣和年间一次起义的农民首领,真实结局就是接受了朝廷官军招安的,招安后还参加了围剿江南方腊起义的作战。至于以后的归宿没有史书记载,作者是以被朝廷所害结的尾,实与不实只有作者知道。

如果作者把宋江写成了把皇帝拉下马的人物,那宋徽宗之后的朝代将无法改写,就是改写了,乱套的历史如何让读者接受?[大笑]这不是在撒迷天大谎吗?真实因果之內的故事情节,添点油加点醋没人去考证,迷天大谎一看便知,试问:哪个作者会那么傻呢?没有吧!再怎么写,也得迎合一下真实的历史,不是吗?

因此:《水浒传》中,宋江招安是确有的事,把皇帝拉下马是没影的事,因为没影,所以作者没写。[祈祷][祈祷][祈祷]个人看法!

谢邀!水浒传中的宋江,是一个没有雄才大略的人,更没有胆识,他只想升官发财并不想为民而战,所以我觉得他的骨头软,更不要说把皇帝拉下马,而高攀还来不及。个人意见不必在意。

《水浒传》中宋江选择了招安,这是他的本性所至。要把皇帝拉下马谈何容易,以宋江的资质人望,以梁山一隅之地,那几万人马和一百零八个中坚力量就能夺取天下?太天真了吧。不管是物资基础,人才基础还是民众基础都差之甚远,不管是晁盖还是宋江惦量一下自己斤两都不会有这种想法。

梁山前任寨主晁盖原是想发一笔财,纠集一伙人劫了生辰纲,结果事发为逃命才上了梁山的,他的理想也就是占山为王,大碗喝酒大块吃肉。他没想过招安,也没想把皇帝拉下马。他没有那么多革命理想去推翻封建王朝,一介草民何来实力。

宋江不同,他原是恽城县一刀笔小吏,接触的都是官府事物,见多识广很有志向,也有才干。他一心想能出人头地,但无背景无人脉,他仗义疏财结交的也就是一些江湖人士而已,所以就只能在官场边沿徘徊。他没想过造反,只想进入官场步步高升光宗耀祖。他杀阎婆惜获罪后,梁山来人劝他上山仍遭他拒绝,他其实是个官迷。直到浔阳楼题反诗获死罪,在法场杀头被救上梁山才迫不得已入伙。晁盖在打曾头市时莫名其妙中毒箭而死,宋江成了梁山之主。那么他此时能揭杆而起推翻皇帝吗?他很明白,显然不可能。

晁盖

一、梁山受地域所限,也就只能容纳几万人马,没有可供耕种的地盘就不可能有多的粮草收获,没有地盘就没有人丁充军和赋税钱粮可收。现有的养兵和生活用度都是在打祝家庄、扈家庄及曾头市等大庄园和抢劫富人获取,还有柴进、李应等人带进来的金银财富。在没有强大的军队,又没财政支持情况下怎么起兵造反?

这个与方腊起兵称帝情况不同,方腊首先不是呆在荒山上,而是占领州县,不断扩大地盘席卷东南大地,有了广大的兵源财源才形成气候的,但最终还是以失败告终。宋江没有这种契机更加做不到。

二、梁山号称一百零八将,都是来自于各个阶层。有罪犯和流浪汉,有土豪富商,有被俘军官,还有江湖术士盗贼等等,因各种原因为生存聚集在了一起。真要造反怕只有部分回不到过去的人能真心拥护,而有一部分是希望通过招安重回体制的必会抵触。能领兵作战的大都是被俘过来的官军将领,他们是得到宋江招安的许诺才投降的,所以宋江即使真想造反怕也难控制局势。

三、梁山没有大格局人才,仅一吴加亮能充其数,他不是诸葛亮,也不是周瑜,也不是荀彧司马懿,即便是也是独木难支,何况相差甚远。没有谋全局的人才和团队当然就不可能争天下了。

另外,最重要的是宋江本就是招安派,他能审时度势,夺取了梁山领导权,想当官,杀人放火受招安。他以梁山为资本向朝庭讨价还价谋求出路和获取官位。宋江多次打败高俅、童贯率领的大军进剿,并活捉了高俅并又放走,让他向皇帝转告招安意向。这同时又彰显了自己超人的领导才干,可谓用心良苦。但是终究成了官场争斗的牺牲品。

高俅

既然落草,走到了那一步就只能一条道走到黑,还是晁盖是对的。

图片来自网络,如侵权联系即删。

到此,以上就是小编对于揭竿而起的问题就介绍到这了,希望介绍关于揭竿而起的5点解答对大家有用。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号